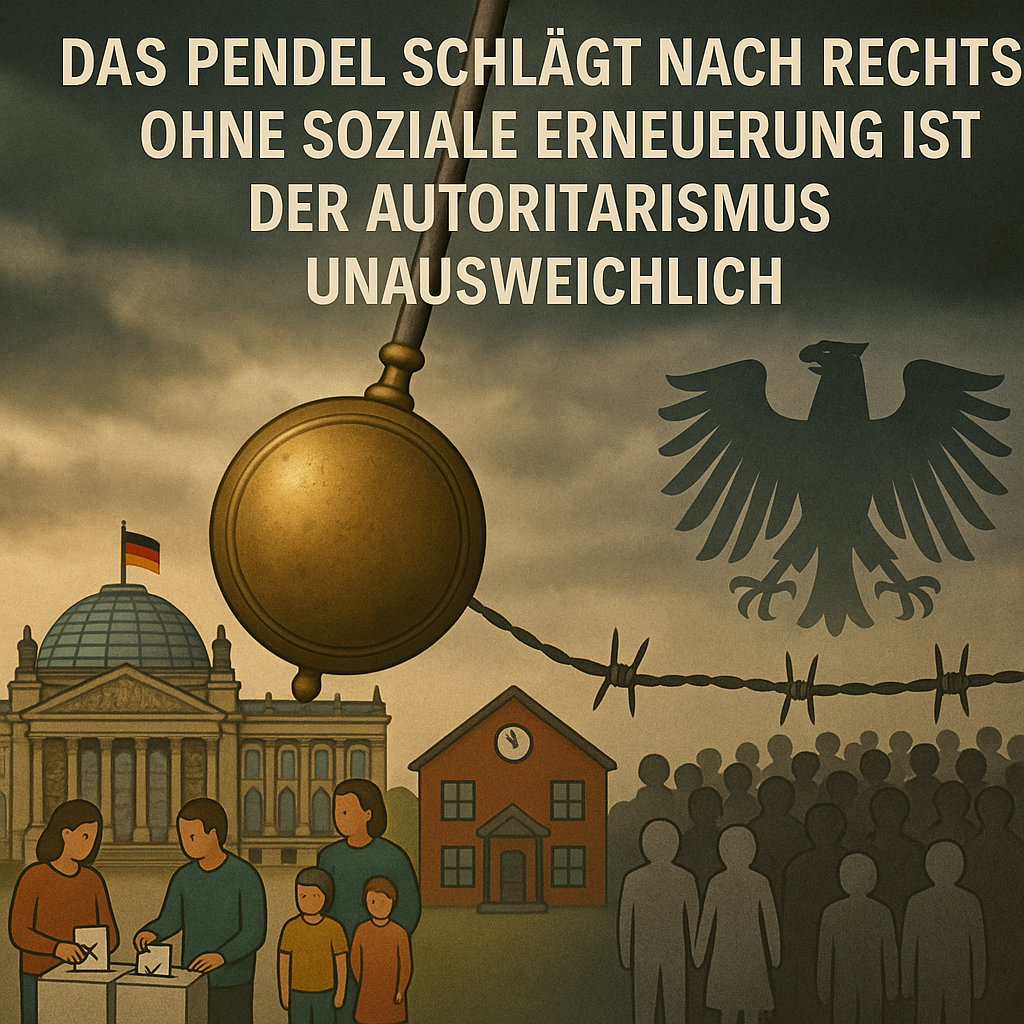

Das Pendel schlägt nach rechts: Ohne soziale Erneuerung ist der Autoritarismus unausweichlich

Nur Gemeinwohl, Solidarität und Subsidiarität können unsere Demokratie erneuern

Ich muss heute als ehemaliger Bundestagsabgeordneter erleben, wie Entscheidungen von damals bis heute langfristige Wirkungen entfalten. 2003 habe ich die Agenda 2010 mit beschlossen. Heute weiß ich: Sie war so wie wir sie beschlossen haben ein Fehler. Einschnitte gab es nur bei den kleinen Leuten. Diese haben nicht nur Verwerfungen im Alltag vieler Menschen verursacht, sondern auch das Vertrauen in die Demokratie untergraben. Was damals begann, wirkt bis heute fort und soll sich laut Kanzler Merz noch verstärken: Viele fühlen sich schon jetzt ungerecht behandelt, abgehängt, nicht mehr vertreten. Und genau daraus speist sich das, was wir heute überall beobachten können – das Ausschlagen des Pendels in Richtung Autoritarismus.

Die Geschichte ist kein geradliniger Fortschritt. Schon Hegel lehrte uns: Wandel wächst im Widerspruch. These – Antithese – Synthese sind sein Dreischritt; oft beschrieben mit dem Bild des „Hegelschen Pendels“. Es schwingt zwischen gegensätzlichen Polen hin und her. Doch dieser Ausschlag bedeutet nicht automatisch Fortschritt. Er kann, wie heute, auch in gefährliche Richtungen führen.

Die „These“ der Nachkriegszeit war eine stabile Ordnung: Demokratie, Rechtsstaat und soziale Marktwirtschaft. Dieser Dreiklang trug über Jahrzehnte. Doch heute erleben wir die „Antithese“: Misstrauen in Institutionen, wachsende Ungleichheit, populistische Bewegungen – und den offenen Ruf nach autoritärer Ordnung und starker Führung. Der Weg in den Autoritarismus ist längst erkennbar: Einschränkungen von Grundrechten, Feindbilder statt Lösungen, und die Vorstellung, komplexe Probleme ließen sich durch autoritäre Eingriffe von oben lösen.

Diese Entwicklung hat handfeste Ursachen. Viele Menschen empfinden die soziale Schieflage als skandalös. Während die Zahl der Millionäre und Milliardäre wächst und deren Vermögen bei über fünf Billionen Euro liegt, besitzt die untere Hälfte der Bevölkerung kaum Rücklagen. Kinder aus reichen Familien haben doppelt so hohe Chancen aufs Gymnasium wie Kinder aus Arbeiterhaushalten. Die Infrastruktur verfällt: Schulen, Krankenhäuser, Bahn und Brücken bröckeln. Wer all das erlebt, fragt sich: Wo bleibt die Gerechtigkeit in dieser Demokratie?

Doch das eigentliche Problem liegt noch tiefer: Die politischen Parteien der Mitte nehmen diese Sorgen zwar zur Kenntnis, behandeln sie aber nicht als Kern ihrer Politik. Stattdessen beschäftigen sie sich mit Nischenthemen und identitätspolitischen Debatten, die viele Menschen als abgehoben empfinden. So entsteht der Eindruck, dass sich Politik um Nebensächliches kümmert, während die existenziellen Fragen von Arbeit, Wohnen, Rente, Gesundheit und Bildung ungelöst bleiben. Genau darin liegt der Nährboden für das Erstarken autoritärer Kräfte und die Jagd auf Sündenböcke.

Das Pendel schlägt so immer weiter in Richtung Autoritarismus aus. Verstärkt wird diese Bewegung durch den Versuch, mit roten Linien, Verboten und moralischer Abgrenzung zu reagieren. Doch damit bekämpft man nur Symptome, nicht die Ursachen. Solange keine Lösungen für die zentralen Probleme der Mehrheitsgesellschaft erkennbar sind, wächst die Entfremdung weiter. Ob mit oder ohne Verbot und roter Linie.

Die entscheidende Frage lautet daher: Wann und wie gelingt die Synthese?

Eine demokratische Erneuerung muss sich an den Grundbedürfnissen der Bevölkerung orientieren: soziale und innere Sicherheit, faire Chancen im Bildungssystem, ein starker öffentlicher Sektor und ein Ausgleich bei Einkommen und Vermögen. Nur wenn Politik wieder als gerecht empfunden wird, entsteht neues Vertrauen.

Das Schaubild der Hegelschen Dialektik macht es deutlich: Die „These“ – Demokratie, Rechtsstaat, soziale Marktwirtschaft – ist in die „Antithese“ des Autoritarismus geraten. Der Weg zurück führt nicht über Abwehr und Abgrenzung, sondern nur über eine „Synthese“: eine erneuerte Demokratie, die Gerechtigkeit und Teilhabe ins Zentrum stellt.

Die Zukunft unserer Demokratie hängt daran, ob wir diese Synthese entwickeln. Bleiben die demokratischen Kräfte in ihren (markt)liberalen Reflexen gefangen, steuern wir in den Autoritarismus. Gelingt es aber, eine für die Mehrheit spürbar gerechte Ordnung zu schaffen, wird das Pendel wieder in Richtung Gemeinwohl und Solidarität ausschlagen.